Le radici

La casa è lì in alto, sul cucuzzolo, a Castelvetro di Modena. Le zolle raccontano, la terra “sa”. La campagna, qui, ha fianchi morbidi e accoglienti, da “zdora”, la proverbiale massaia emiliana. Qui si combatteva, al tempo degli Etruschi e c’era una fortificazione: non stupisce che – secoli dopo – la storia abbia presentato il conto e la terra abbia iniziato a eruttare tombe antiche.

Oscar Scaglietti lo racconta con una punta d’orgoglio. “Se voglio piantare un albero devo chiedere il permesso, perché scavando potrebbe saltare fuori qualcos’altro. Mio padre ha comprato la casa negli anni ’60. Abitavamo qui da marzo a dicembre, il posto c’era: per tutti. Qui facevo sciare e andare con lo slittino i miei bimbi piccoli ed è qui si sono appassionati allo sci. Vede là in fondo? Sì, oggi c’è un po’ di foschia ma quando è limpido, da qui vedo le Alpi, il monte Baldo, i Colli Euganei. E poi gli Appennini, le montagne sopra Sassuolo.” Della terra – la sua terra – Oscar Scaglietti parla con amore infinito e il perché lo si capisce. Quella che si respira nel suo racconto è una dialettica fatta di confini e orizzonti. È dalla terra, che viene la famiglia Scaglietti e il legame con le radici – una sorta di leitmotiv contadino, in filigrana – rimane in tralice. Radici sì, intese non come zavorra ma come il filo di un aquilone, che permette di volare alto ma in sicurezza.

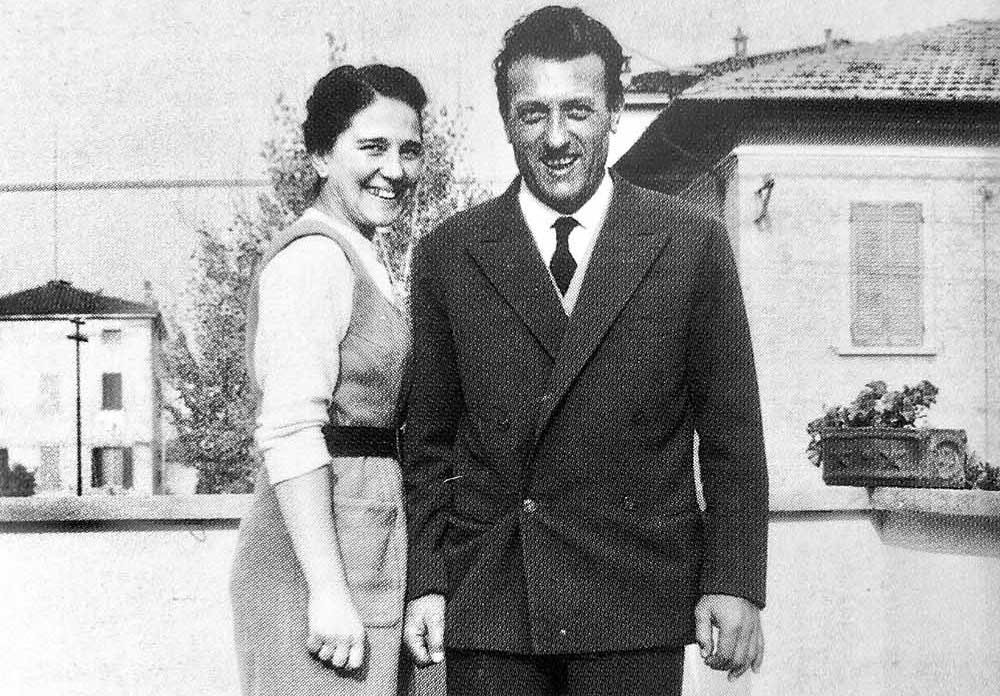

La terra è “mamma” ed è proprio parlando della madre che inizia il racconto di Oscar. “Mia madre ha sempre dato a mio padre un grande sostegno: tranquillità e sicurezza. Sono sempre andati d’accordo, sa? Non si lamentava mai, mia madre, anche se avevamo sempre gente a pranzo o a cena. Il lavoro, per noi, è sempre stato lavoro di gruppo e lei faceva parte del gruppo, perché ne capiva i bisogni”. Quando parla di lei, Oscar si illumina. “Era il mio punto di riferimento in famiglia, c’era una profonda confidenza tra noi due, con lei ero un libro aperto. Le parlavo di tutto, anche delle mie prime esperienze con le donne. È stata mia madre a convincere mio padre a comprare questa casa, sa? Era di origine contadina, lei”.

Anche suo padre, però – il grande Sergio – era di origine contadina. Nato in una borgata della frazione Tre Olmi, accanto al fiume Secchia, da bambino Sergio dipingeva i modellini dei trattori di rosso, il suo colore preferito. Sergio aveva appena tredici anni quando aveva iniziato a “imparare il mestiere” – di garzone factotum – in carrozzeria. D’inverno, la strada che andava da quel nuovo mondo alla casa di campagna sembrava infinita, nebbiosa, oscura. Il piccolo Sergio la percorreva col batticuore e con una moneta d’argento da cinque lire sotto la lingua. Era la paga della settimana e valeva quanto un tesoro: guai, farsela rubare! E pensare che quel bambino spaventato sarebbe diventato il patriarca di una carrozzeria che avrebbe fatto la storia dell’automobile.

Il successo era arrivato senza bussare alla porta: capita sempre così, d’altra parte. Negli anni, la Scaglietti e C. sarebbe diventata “Scaglietti” tout court, con la divisione da Marchesi e Sala. La sede, intanto, aveva seguito a mo’ di carovana la via del cambiamento e si era spostata a San Lazzaro dove il dirimpettaio era nientedimeno che Ferrari. Per Sergio, che da bambino amava il rosso e andava in brodo di giuggiole quando vedeva una macchina di quel colore, la Ferrari era una fucina magica: il palazzo incantato per eccellenza. Ma come si poteva fare breccia in quell’omone che per noi era già un mito inarrivabile? L’occasione si era presentata un pomeriggio. Oscar lo ricorda ancora.

– Mio padre era sempre lì a guardare le auto che entravano e uscivano e quando capitava andava a fare piccole riparazioni alle Ferrari: una serratura, un cofano. È stato allora che ha detto: “Un giorno voglio farne una, di queste macchine!” Ed ecco che a un certo punto, quel giorno è arrivato.

– Che è successo?

– E’ successo che un cliente di Ferrari è finito contro un traliccio dell’Enel: auto distrutta! Il proprietario della macchina si chiamava Alberico Cacciari ed era un produttore di lamiere appassionato di corse. Per nostra fortuna, Cacciari ricordava di aver visto la carrozzeria di mio padre proprio di fronte alla Ferrari, così è venuto a chiedere di aggiustargli l’auto. “Za voler giustèr, se vuole gliela faccio nuova” gli ha proposto mio padre, aggiungendo: “Anzi, se mi dà dieci fogli di alluminio gliela faccio anche più leggera!”. Detto, fatto: buttata la vecchia carrozzeria con i suoi tubi pesanti e mio padre ha messo in piedi una bella macchinina. Cacciari, a quel punto, l’ha portata di fronte per montare il motore e la meccanica e ne ha approfittato per tessere il nostro elogio: “Mò Ferrari, guarda quel ragazzo lì di fronte che bella macchina mi ha fatto!” Tra l’altro, quando l’hanno provata, andava meglio delle altre perché era anche molto più leggera… insomma, Ferrari ha attraversato la strada e ha detto a mio padre “Me ne puoi fare qualcuna di quel tipo lì da corsa, hai tempo? Te la senti?” Mio padre non se lo è fatto dire due volte: si è diviso dal fratello e con altri due che lavoravano lì, ha assunto tre ragazzi e son partiti così, in sei o sette. Era il ’53: io avevo otto anni.

Non è facile nascere “figli d’arte”. Un po’ perché un padre come Sergio è impegnato sempre e comunque, un po’ perché – come sa chi vive nell’ambito di un’impresa familiare – nei contesti di eccellenza il concetto di “bamboccione” o di cocco di famiglia non esiste proprio. Anzi. Oscar si racconta con sincerità assoluta.

– Mio padre è partito con tanto coraggio: aveva una moglie e due figli, il che significa che lavorava giorno e notte.

– Ma lei come se lo ricorda, ai tempi?

– Guardi, le racconto una cosa. Una volta l’ho visto coi baffi e non l’ho riconosciuto. Era così tanto tempo che non lo vedevo, che per me quello che avevo davanti era un estraneo. Mi sono anche messo a piangere, poi è andato a tagliarsi i baffi e io ho smesso. Non l’avevo riconosciuto perché lavorava sempre.

– Lei è nato a San Lazzaro?

– No, quando ero piccolo abitavamo a casa della nonna paterna, ma c’erano anche i miei cugini e così, a un certo punto, abbiamo capito che non ci stavamo tutti. Allora mio padre ha pensato di trasferirci ai Tre Olmi dove c’erano la sorella e il papà di mia madre e siamo stati lì per quattro, cinque anni. Poi siamo venuti a Modena, perché papà perdeva troppo tempo ad arrivare in officina e siamo andati ad abitare a San Lazzaro, dove ho incominciato ad andare in seconda elementare dalle suorine. Dalla finestra della scuola potevo vedere il cortile dell’officina Ferrari. Quando avevo tempo, finiti i compiti, andavo in bici in officina da mio padre a guardare a fare le macchine.

– Già, Ferrari. Come lo vedeva allora, da ragazzino? Non doveva avere un carattere facile… chissà quante volte lo avrà visto discutere con suo padre.

– Mi crede se le dico che non li ho mai visti litigare sul serio? Giusto qualche battibecco, dei fuochi di paglia del tipo “ma me a tiva dét ed fer acsé, at fe seimper cum at per a te!”. Cose così. Poi pochi minuti dopo, Enzo chiamava mio padre come se niente fosse e gli diceva “dai, vin ché ca go ad bisàgn”.

Mio padre lo chiamava “l’Omone”! Io dentro di me pensavo: certo che ha delle idee… è un po’ un dittatore. Insomma, ero intimorito. Sembrava burbero, cattivo. Poi piano piano invece si è dimostrata una persona favolosa: con chi voleva lui, però! Con noi aveva confidenza e ci raccontava anche le sue cose. Veniva tutte le mattine. Andava da Antonio a farsi la barba, poi un giro al cimitero e tornando indietro passava da noi. Parlavamo solo in dialetto. Spesso faceva accompagnare da noi i clienti. A volte faceva fare a qualcuno un giro sulla sua coupé, giusto per far sentire il motore. Poi doveva vederlo, il cliente, che scendeva dall’auto con tutti i capelli ritti sulla testa! Di tanto in tanto da metà luglio a fine agosto il Drake non aveva la cuoca e allora venivano su in campagna da noi: mettevano l’autista e la guardia del corpo sotto la quercia. Si trovavano con il commendator Barilla, che portava i maccheroni e le tagliatelle. C’era anche Cremonini, quello che aveva l’impero della carne. Venivano gli industriali di Correggio, quelli che ci aiutavano con le materie plastiche e tutti si raccontavano le loro storie extra lavoro. Era bellissimo ascoltarli, tiravano fuori degli aneddoti stupendi! Visite di re e di non re venivano raccontate in modo diverso da come le si leggeva sui giornali. Erano giornate stupende.

– Aneddoti a parte, se li ricorda i discorsi che facevano?

– Ma certo! Ormai erano passati un po’ di anni dagli esordi a San Lazzaro. Si sentivano tante cose sui progressi delle industrie, su strategie di investimento… a me piaceva perché da pivellino imparavo delle cose che a scuola non mi avrebbero mai insegnato. Ricordo, in particolare, il periodo dei grandi scioperi del ’68 – ’70, quando qualche imprenditore minacciò di chiudere bottega, perché diceva: “Se non riusciamo a comandare nelle nostre aziende è inutile che investiamo dei soldi che poi dovranno essere condivisi con i sindacati. Queste cose mi davano da pensare: un giovane che è appena entrato in azienda, come fa a sentire che un imprenditore è lì lì per decidere di tirare giù la saracinesca perché i sindacati sono degli ossi duri? Il più delle volte, però, si parlava di nuovi progetti: di cosa si poteva fare per migliorare i contatti con i fornitori e con i clienti, per avere un’azienda dinamica in espansione, non da bottega ma con una mentalità più aperta. C’era chi pensava a come fare per impostare un’organizzazione migliore del lavoro, ecc.

– E il Drake come affrontava la situazione?

– Enzo Ferrari cercava di capire come migliorare il rapporto con gli operai. Lui con i sindacati era un pugno sulla tavola, però alla fine la concessione la faceva per il bene dell’azienda. “Se gli operai sono contenti, alla fine sono io che ci guadagno”, diceva. C’è stato un periodo in cui la produzione si è fermata perché c’era uno sciopero dietro l’altro: il lavoro alternato, un quarto d’ora sì e un quarto d’ora no.

Avevamo 65/70 dipendenti e dovevamo fare sette, otto vetture al giorno. Mica facile! Eh sì, c’è stato quasi da chiudere bottega: i sindacati sono stati veramente pesanti, da queste parti. Quando c’erano le trattative aziendali le cose si risolvevano, ma quando hanno voluto fare gli accordi nazionali con realtà diverse hanno finito per creare contrasti enormi in tutta Italia. La nostra azienda è sempre andata bene finché non c’è stata questa unione dei sindacati.

– Come ha affrontato la situazione, suo padre?

– Eh, papà al capo del gruppo diceva sempre: “Ok, mi sta bene darvi l’aumento però mi raccomando… lavorate, vi voglio presenti e fate attenzione alla sicurezza.”

– Erano in tanti a scioperare?

– I dipendenti erano metà e metà. Se devo dirgliela tutta, i lavativi erano quelli che scioperavano di più. Tutto questo è accaduto nel ’68 ed è durato parecchi mesi, poi nel ’73, ’74 mio padre ha invitato i sindacati a sedersi al tavolo. Non voleva che le cose prendessero una brutta piega. “Il morto davanti all’officina non lo vogliamo.” Diceva.

A cura di International Classic, scritto da Martina Fragale